- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

連載「越境スピリット~世界で輝く日本人」では、海外で活躍する日本人のキャリアや活動を深堀しながら、日本がグローバルで活躍するヒントを探る。今回お話を伺ったのは、欧州の小国ルクセンブルクで日本文化を発信する和文化アート講師のIri(イリ)さん。「挑戦を諦めず、自分の軸を作れば『新しい扉』は開ける」と語る彼女は、書道と水引を通じて世界に「日本文化の入り口」をつくる活動を続けている。現地での活動と思いに迫った。(文=JapanStep編集部)

和文化アート講師 / 書道師範 / 水引デザイナー

Iri(イリ)さん

報道現場で約10年の素材収録・配信を担当後、香港大学 日本研究学科でリサーチアシスタントとして「香港に日本の価値を浸透させた先駆者たちのオーラルヒストリー」プロジェクトに参画。帰国後、アーティフィシャルフラワーのECブランドを立ち上げ、ブライダルブーケ制作やメディア提供を行う。2022年にルクセンブルクへ移住し、書道講師として活動。2024年は在ルクセンブルク日本国大使館でワークショップを担当。2025年、長野・飯田で水引を学び、自宅アトリエの定期ワークショップを開始。現在は書道・水引の体験設計とデザイン、日英バイリンガル絵本のイラストも手がける。

アイデンティティを見失った先に見えた「日本文化」という軸

Iriさんのキャリアは、報道現場から始まった。大手テレビ局で素材収録・配信業務に従事し、日々大量の情報と向き合っていた。現場は常に緊張感が漂い、一つの判断が放送の品質に直結する。自身の役割がニュースの背後にあるという責任は、確かな成長実感へとつながった。

その一方で、Iriさんは「10年で区切りをつける」と入社時に決めていたという。理由は明確だった。組織に長くいるほど役割が固定化され、新しい選択肢を取りにくくなる。

「脱サラした父も勤めた会社を10年で退社し、新しい事業を始めたことも影響しているのかもしれません。キャリアの節目を自分でつくりたい、そんな強い気持ちがありました」(Iriさん)。強い意思がIriさんを次の挑戦へと向かわせた。

次に選んだのは、香港大学での研究プロジェクト。大学の教授のアシスタントとして、現地で多忙な日々を送った。テーマは「日本の商品とサービスのローカライズ」。経営者へのインタビュー同行、資料管理、学生のチューターなどを務めた。ここで、Iriさんは「日本文化が海外でどのように受け止められ、根づいていくのか」に触れる。

だが、海外で働く中で現実を突きつけられる。日本で積み上げた経験や評価は、現地ではほぼゼロベースで扱われる。言語の壁もあり、社会的文脈も共有できない。

「透明人間じゃないですけど、自分の存在価値を考え、悩むことが多かったです。いわばアイデンティティ・クライシスに陥っていたように感じます。海外でキャリアを再定義する難しさも感じました。何かしら自分の『軸』を作る必要性も感じましたね」(Iriさん)

日本に戻ってから、Iriさんはアーティフィシャルフラワーを扱うフローリストへ転身し、ECブランドを立ち上げた。

Iriさんが手掛けた作品(写真提供=Iriさん)

「香港で初めてアーティフィシャルフラワーを見て驚きました。ハイブランドの店舗に美しく飾られていたり、街中に造花が溢れていたりする光景に魅了されました。非言語でも感動を与えられると感じた面もあったように思います」(Iriさん)

Iriさんの手掛ける作品はドラマや雑誌に採用されるまでに成長する。さらに、制作過程で祝儀袋や贈答品の包み紙・表紙、正月飾りなどで使われる日本の伝統的な飾り紐「水引(みずひき)」の魅力に引き付けられ、活動の幅を広げた。

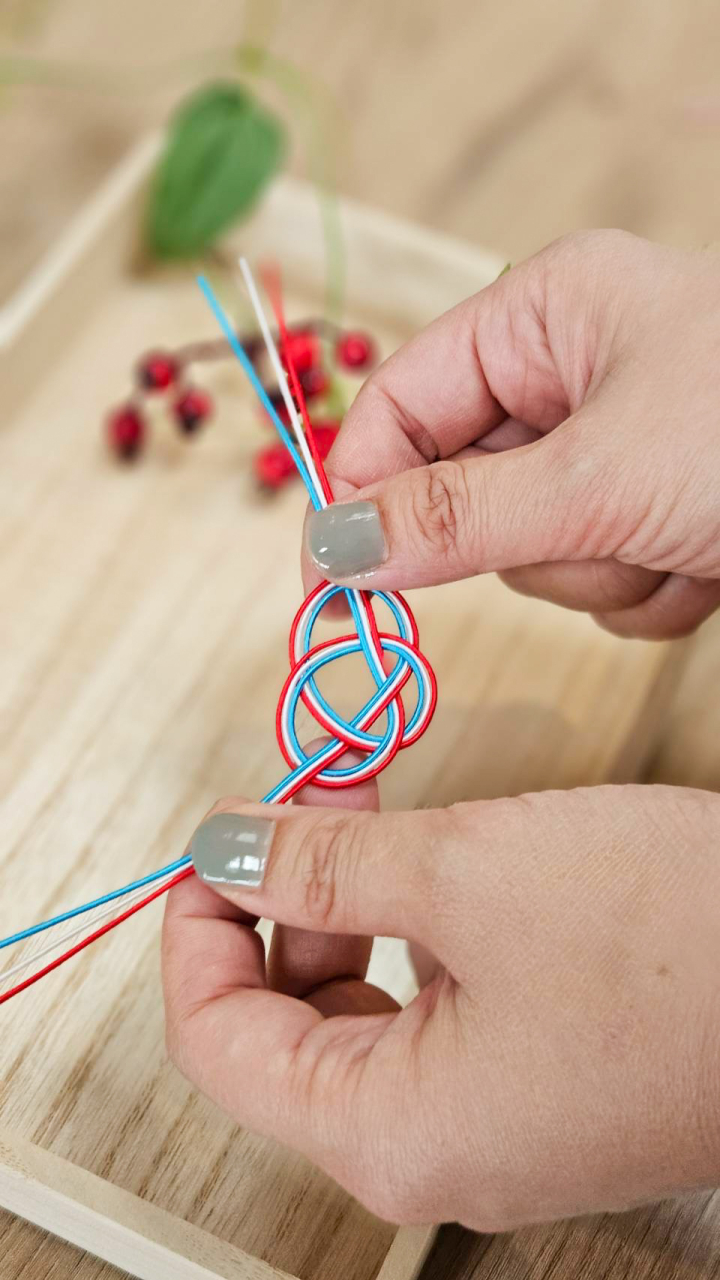

Iriさんが水引をレクチャーする様子(写真左)とワークショップ参加者の作品(写真右)(写真提供=Iriさん)

さらに、幼少期から続け、師範を取得していた書道が再びIriさんの中で存在感を増す。水引と書道。どちらも「日本らしさ」を象徴する表現手法である。「水引や書道という軸で日本文化を発信していけるかもしれない」。挫折を経て見えたものは、海外に出たからこそ再発見できた「日本文化」という自身のコアであった。

多国籍が共存するルクセンブルクで、日本文化を届ける

Iriさんが移住先として選んだのは、ヨーロッパの中心に位置するルクセンブルクだ。人口は約70万人。国土は神奈川県ほどの規模でありながら、170以上の国籍の人々が暮らしている。通りを歩けば、耳に届く言語が次々と変わる。カフェで隣り合わせたテーブルから、フランス語やドイツ語、イタリア語、英語が自然に飛び交う光景は日常である。外国人の割合が多い国だからこそ、他者の文化に対する開かれた姿勢が根づいている。

ルクセンブルクの雰囲気(写真提供=Iriさん)

ルクセンブルクの雰囲気(写真提供=Iriさん)

事前の視察もかねてこの国を訪れたとき、10年以上ルクセンブルクに在住している方にアポをとり、話を伺った。そこでIriさんは「ここは文化の交差点であり、発信基地になる」と確信したという。異なる文化が出会うことで、新しい価値が生まれる。日本での経験や肩書、評価は保証にならなかったが、ゼロから挑戦する人に対して、ルクセンブルクは驚くほど寛容だったという。

書道ワークショップを始めると、Iriさんの予感はすぐに現実となる。開催するたびに参加者が集まり、その顔ぶれは実に多彩だった。ルクセンブルク人にとどまらず、フランス、ドイツ、ベルギーをはじめ、多国籍の人々が集まる。「書」に触れるのが初めての方も多く、墨の香りや筆先の動きに静かに集中していく。デジタル機器に囲まれた生活の中で、「自分と向き合う時間」がここにはあると語る参加者は多い。在ルクセンブルク日本国大使館主催のワークショップでは、ある参加者は「マッサージを受けたように、心が軽くなる」と感想を述べたという。

レーミッシュ市主催書道ワークショップ(写真上)と在ルクセンブルク日本国大使館主催のワークショップの」一コマ(写真下)(写真提供=Iriさん)

レーミッシュ市主催書道ワークショップ(写真上)と在ルクセンブルク日本国大使館主催のワークショップの」一コマ(写真下)(写真提供=Iriさん)

しかし、Iriさんが感じたもう一つの現実がある。この街には、日本文化に触れられる場所が驚くほど少ない。寿司店ですら、実際には日本人が関与していないケースが多いという。『ナルト』や『ワンピース』といった日本ではおなじみのアニメやキャラクターの認知度は高いものの、「本物の日本文化」に触れる機会は少ない。だからこそ、ワークショップの参加者は「日本人から学べる」という事実に強い価値を感じてくれている、とIriさんは語る。「もっと本当の日本を知る場が欲しい」という声をもらうこともあるという。

そこでIriさんは、“場をつくる”というアプローチに踏み出す。大型ショッピングセンターで開催した華道師範とのコラボレーションワークショップでは、二つの日本の伝統文化を一度に体験できる特別な機会として注目を集め、募集開始直後に満席となった。

日本文化プロモーターと共催したカフェでの「Japanese Pop-up Marché」では、このイベントを目的に訪れた参加者が現れた。Iriさんは「日本文化に触れたい」という想いに応える形で、企画・集客・運営を仲間と一緒に行った。

さらに、ルクセンブルク市立図書館のイベントでは、青空の下で子ども向けに書道体験を実施。絵本作家と共作した日英バイリンガル絵本を使ったおはなし会も開催した。参加した子どもたちが「またやりたい」と目を輝かせて帰っていく姿が印象的だったという。市やNPO団体、アーティストとの連携も進み、子どもから大人まで幅広い世代が日本文化に触れられる機会を増やしている。

「活動を続ける中で、同じ志を持つ仲間や友人に支えられていることを強く感じています。本当にありがたいことだと思っています。一人ではできないことも、信頼できる方々と力を合わせることで形になっていく。これからも、日本文化を通して、心がつながる温かな場をつくっていきたいです」(Iriさん)

「入り口をつくる人」から、「価値を循環させる人」へ

2025年、Iriさんの活動は新たな段階に入った。長野県飯田市の水引職人から直接レクチャーを受け、水引のアクセサリーワークショップの充実を図っている。その後、拠点であるルクセンブルクの自宅アトリエでワークショップを開始したところ、満席となる回も出た。

水引のワークショップに参加する現地の参加者の様子(写真提供=Iriさん)

驚くべきは、水引が「装飾品」ではなく「文化」として受け止められたことだ。参加者は単に美しい作品を求めているのではない。「なぜこの形なのか」「結び方に込められた意味は何か」といった背景に興味を示してくれるという。

「文化を伝えるとは、知識を渡すことではなく、価値観の橋を架けること。まずは文化の入り口として楽しんでもらう。そこで終わりにせず、日本の作り手に価値が還元される流れをつくりたい」とIriさんは力を籠める。

Iriさんが描くのは、一方向の発信ではなく、「循環する文化」だ。海外の参加者が書道や水引を通じて日本文化に触れ、作品や素材を購入する。その売上が、日本の職人へと還元される。作り手は技術を継承し、文化は次の世代へつながっていく。

「長野県飯田市の職人さんも、ルクセンブルクという異国の地で、水引の文化が広がっていくことをとても喜んでくださりました。自分たちだけでなく、業界全体を是非盛り上げてほしい、と応援してくださっています。水引に限らず、日本の文化は本当に価値があります。海外の方が日本の文化に詳しいと感じることすらあるのも現実です。だからこそ、日本人にも価値や可能性を知ってもらいたいですね。」(Iriさん)

Iriさんのルクセンブルクでの挑戦は続く(写真提供=Iriさん)

Iriさんのルクセンブルクでの挑戦は続く(写真提供=Iriさん)

取材を終えて

「Iriという名前には、“日本文化の入り口になりたい”という思いが込められています。花の活動のころから使い続けていて、これからも人が自分の感性に触れられるような場や作品を届けていきたいです」と嬉しそうに教えてくれたIriさん。異国の地で困難にぶつかっても、悔しさをエネルギーに変え、楽しみながら挑戦を続けてきたエピソードがとても印象的でした。

ルクセンブルクが、世界への文化の発信基地になる可能性があることも初めて知ったJapanStep編集部。日本とルクセンブルクの外交関係樹立100周年の節目にあたる2027年に向け、IriさんとJapanStepで日本文化を発信する企画を実現できないか、と取材後は大盛り上がりでした。Iriさん、今後も連携を深め、日本をステップさせていきましょう!