- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

一時は「幻滅期」とも評されたメタバースだが、静かに着実な実装が進みつつある。特にAIの急速な進化が、再び社会とメタバースの関係性に変化をもたらそうとしている。今回、「身体情報学」を提唱し人間の拡張を追究する東京大学 稲見昌彦氏と、社会実装の現場に立つMetaverse Japan共同代表理事 馬渕邦美氏が対談で熱く語り合ったのは、AIに取って代わられる人間ではなく、AIと共に進化する人間の未来だ。自分の分身が生まれ、個の世界が立ち上がる「1人1メタバース」時代に、私たちは何を問うべきか──未来への視座をひらく対話が、今始まる。(写真=大槻 純一 文=MetaStep編集部)

※本記事は『MetaStep Magazine』に掲載した記事を再掲載したものです。その他の記事は冊子でお読み頂けます。

東京大学大学院

情報理工学系研究科システム情報学専攻 教授/

東京大学先端科学技術研究センター副所長/

MVJ Lab ラボ長

稲見 昌彦氏

1972年東京都生まれ。身体情報学・人間拡張工学の先駆者として、SF的発想を現実化する技術を次々と開発。光学迷彩や第6の指などの研究で国際的に注目を集める。バーチャルとリアルの融合による未来の身体や社会のあり方を追究し、SIGGRAPHやArsElectronicaなどでも作品を発表。メタバース分野では国際標準化や社会実装を推進し、新たな価値創造に挑み続けている。

一般社団法人Metaverse Japan

共同代表理事

馬渕 邦美氏

広告・PR・テック業界で豊富な実績を持ち、Metaなど国内外の企業で要職を歴任。メタバース・Web3領域の社会実装を牽引する一方、生成AIに関する著書や講演を通じた啓発、Xinobi AIでのエージェント開発、Generative AI Japan Labの設立など、AI時代の産業創出にも注力。日本のIPや技術、人材をグローバルに展開すべく、多分野横断の共創を推進している。

身体情報学が描く人間の未来

「人間の身体を、情報として捉えなおす」。東京大学大学院情報理工学系研究科システム情報学専攻 教授 稲見昌彦氏が提唱する「身体情報学」は、私たちの自己認識に一石を投じる。稲見氏はこう語る。「身体とは単なる生体ではなく、認識と行動のシステム。情報的に身体を理解し、行動変容を促すのが私の研究の核です」。その背景には、「自在化」という独自のコンセプトがある。道具や情報技術を、まるで自分の身体の一部のように使いこなせる状態—— すなわち「やりたいことが自在にできる」技術環境の創出を目指しているのだ。

たとえば稲見研究室で進む「身体の自在化」の研究では、複数の腕を自在に操作できるロボットアームや、身体に違和感なく装着できる指型デバイスなどが開発されている。技術が単なる「外部の道具」から「自己の一部」へと認識される転換は、人間の可能性を拡張する鍵となる。

こうした話を受けて、Metaverse Japan 共同代表理事の馬渕邦美氏は大きくうなづく。「稲見先生のお話は『メタバースの本質って、まさに人間そのものを拡張することなんだ』と改めて実感させられます。私たちも、メタバースは単なる仮想空間ではなく、人の意志や感情をどう引き出すかという文脈で活用すべきだと社会実装の現場で日々感じています」と語る。

稲見氏の関心は今、「身体の自在化」から「心の自在化」へと進化している。AIやロボットを完全な「他社」ではなく、自らの「延長」として認識する社会では、「自己」と「他者」の境界も再定義されつつある。「いまはまだChatGPTのようなAIは『相手』として対話する存在ですが、これからはCopilotのように自分の一部になる技術が重要になります」と稲見氏は展望する。

こうした未来への構想を触発したのが、2025年の大阪・関西万博だった。「1985年のつくば万博で科学の力にワクワクしたあの気持ちを、今回また思い出しました」と稲見氏は目を細める。会場には多くの若い世代の姿があった。「あの子たちが、未来に何を見出していくのか。少しでも良い影響があればと願いながら見学しました」。馬渕氏も「未来をつくるのは若い世代。だからこそ、彼らがワクワクできるような技術の使い方を、私たちが社会に実装していかなくては」と力を込める。

東京大学大学院 情報理工学系研究科システム情報学専攻 教授/ 東京大学先端科学技術研究センター副所長/MVJ Lab ラボ長 稲見 昌彦氏

東京大学大学院 情報理工学系研究科システム情報学専攻 教授/ 東京大学先端科学技術研究センター副所長/MVJ Lab ラボ長 稲見 昌彦氏

「第6の指」が問い直す「所有」と「自己」

「これは人類にとっては小さな指かもしれませんが、私にとっては大きな一歩なんです」。稲見氏がそう語るのは、自身が率いた研究プロジェクトの中で電気通信大学 宮脇陽一教授、仏CNRSガネッシュ・ゴウリシャンカー博士らが開発したロボティック・フィンガー「第6の指(sixthfinger)」に関するエピソードだ。人間の手にもう1本指を加え、脳波や筋電信号で自在に操るこのデバイスは、身体拡張の最前線を体現する技術である。

装着実験の結果は驚くべきものだった。練習を重ねるうちに、被験者は「第6の指」をまるで自分の体の一部のように扱いはじめる。そして、実験終了後に指を外した際、多くの人が「寂しさ」を感じたという。「ペンを置いても寂しくはない。でも、この指を外すと何かを失ったような感覚になる。これは、自分の身体として認識された証拠ではないかと思います」と稲見氏は言う。道具と身体の境界が曖昧になるこの体験は、「自己とは何か」「所有とはどこまでを指すのか」といった哲学的な問いにもつながっていく。

この研究が示唆するのは、私たちが身体と心をいかに柔軟に拡張できる存在であるかということだ。稲見氏は続ける。「身体の自在化が進めば、心の自由度も高まる。『自分らしく在る』ことの条件が変わってくるんです」。アバターやAIが単なる外部装置ではなく、自我の延長として機能する社会において、人間はますます「多層的な自己」を生きるようになる。

この話に、馬渕氏も深く共鳴する。「テクノロジーって、つい便利かどうかで語られがちですが、稲見先生の研究は『愛着』や『存在感』といった人間の本質に迫っていますよね。私たちがメタバースの社会実装に取り組むときも、そうした実感が伴う設計が求められていると痛感しています」。馬渕氏が現在取り組んでいるのは、防災や教育、エンタメなど、メタバースを通じて人の感情や判断に影響を与える領域ばかりだ。だからこそ、「心の自在化」という視点は極めて示唆的であり、社会実装の成否を左右する鍵になり得る。

稲見氏は、こうした「拡張された身体」と「揺らぐ自己」のあり方が、今後ますます重要になると見ている。「今のAIは『他者』だけれど、これからのAIは『自分の延長』として扱われることになります。その時、『自分とは何か』をきちんと問い直しておかないと、技術に主導権を奪われてしまいます」。だからこそ今、人間の境界にこそ目を向けるべきなのだ。

生成AIが拓く「1人1メタバース」時代の可能性

「メタバースやVRは、生成AIにとっての『キラーインターフェース』なんです」。稲見氏はそう言い切る。これまでコンピュータの進化は、CUI(文字ベースのユーザーインターフェース)、GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)を経て、人間とのインターフェースを変化させてきた。今、生成AIが新たな表現装置として台頭する中で、メタバースは人間の意志や感情を空間化し、共有するための手段としての存在感を増すと稲見氏は語る。

「昔は特別なスキルを持つ人しか、感情や想いを絵や音楽で表現できませんでした。でも、今なら自分の論文をAIに読ませて曲を作らせ、それを聴きながら執筆することができる。実際やってみると、モチベーションが上がりますよ」と稲見氏は笑う。AIとメタバースの融合がもたらすのは、言語を超えた「共有体験」の創出である。個人がアイデアを空間、音楽、味覚といった多様なメディアで伝え合うことが可能になる。こうしたマルチモーダルな世界は、人間の創造性そのものをアップデートしつつある。

馬渕氏もこの変化に強い手応えを感じている。「描いていた未来像ではありましたが、ここまで早いスピードでAIが進化するとは想像していませんでした。今や、メタバースのアバターやヒューマノイドの中核には、生成AIが確実に入り込んできています。社会実装の現場でもAIの影響を肌で感じる場面が多いです。メタバースの中で何をするかではなく、誰とどのような関係性でいるのかが問われるようになってきた。そこにAIが加わると、まるで自分の分身が生まれたような感覚があるんです」(馬渕氏)。

一般社団法人Metaverse Japan 共同代表理事 馬渕 邦美氏

一般社団法人Metaverse Japan 共同代表理事 馬渕 邦美氏

こうした流れの中で、稲見氏は「メタユニバース」ではなく「メタマルチバース」の時代が来ると語る。つまり、無数のメタバースが生成されては消えていく—— そんな動的で個人起点の世界だ。「1人1メタバースどころか、1人5メタバースの時代が来る。その世界を生成AIが自動的に作り、管理し、消していく。これは、完全に新しい表現・共有のメディアになる可能性を秘めています」(稲見氏)。

この爆発的な「創造性の民主化」が進んだとき、企業活動もまた大きく姿を変える。誰もが「空間そのもの」を発信できる時代に、ブランドは何をどう共有すべきか。どのような体験を伴ってユーザーとつながるべきか。生成AIとメタバースが融合した先に見えるのは、単なる技術の進化ではなく、人間中心の体験経済の進化そのものだ。

一時期、「メタバースは幻滅期に入った」とする見解が話題を呼んだ。しかし、稲見氏と馬渕氏は、このラベリングに異を唱える。「今回の冬は、氷河期ではなく軽い冬くらいのもの。過去にも似たように言われた技術はたくさんありましたが、技術者や表現者が市場ごと姿を消す状況ではない」と稲見氏は語る。

「幻滅期」ではない、前倒しの現実

たしかに過去のVRブームでは、大手企業が撤退すれば一気に産業が縮小した。だが現在は違う。VRChatをはじめとするユーザー主導の空間や、個人が自由に表現できるツールが広がりを見せている。「今回は、パーソナルなVRとして進化している。だからこそ、AIブーストがかかった今、むしろここからが本番です」と稲見氏は力を込める。

その「AIブースト」によって、社会実装の現場にも変化が訪れていると馬渕氏は語る。「元々、ブームには終わりがくると想定していました。ただ、まさかAI の登場によってこれほどXR技術の実装が『前倒し』されるとは思っていませんでした」(馬渕氏)。自治体による文化財の3D再現、街づくりのシミュレーション、製造現場のトレーニングなど、「メタバース」という言葉を使わなくても、実質的な活用は各所で進んでいるという。

「例えばインダストリアルメタバースという言葉で括られるような現場では、すでに仮想環境を使ったプロセス設計や安全教育が当たり前になりつつあります。これがまさに『バーチャルメタバース』の広がりです」と馬渕氏は言う。もはや「仮想空間」としてのメタバースではなく、「空間を変換する技術」としてのメタバースが、着実に社会に根を張りはじめているのだ。

稲見氏も、生成AIによる360度映像や音声シナリオの自動生成が可能になったことを挙げ、「実空間や仮想空間の中で『人間の振る舞いを学ぶAI』が育ち始めています」と指摘する。事実、今年開催されたVRに関する国際会議では生成AI が作り出した数学者アラン・チューリングとVRやAIの未来についてディスカッションを行うという、もはや現実と虚構の境目が曖昧になるような試みも行われている。

「表面的なブームの終息に惑わされるべきではありません。むしろ今は『目に見えにくい場所で静かに進行している変化をどう捉えるか』が問われている」と馬渕氏は語る。ブームが去っても、実装は止まらない。むしろ、熱狂が静まったからこそ、本質的な価値が見えやすくなったとも言えるのではないだろうか。

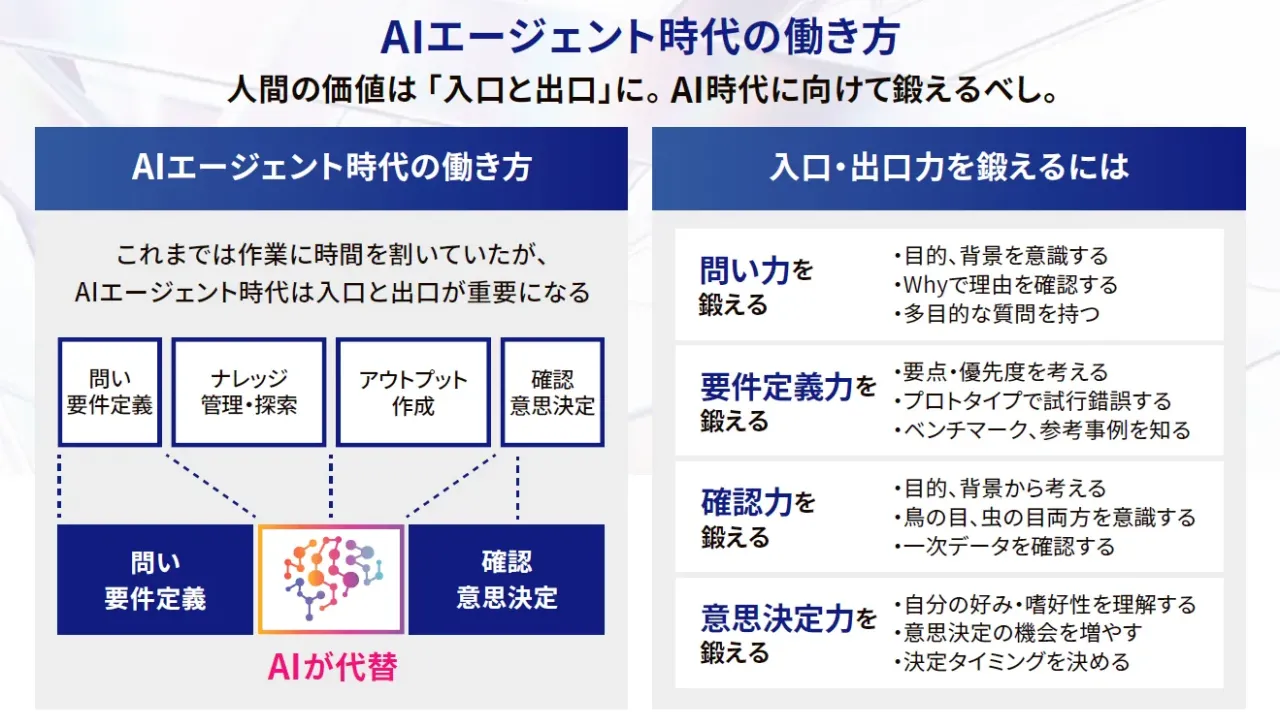

AI時代に問われる「入口」と「出口」

「これからの時代、AIに代替されない仕事とは何か—— それは、『入口』と『出口』にあるんです」。馬渕氏は、AIがナレッジワークの中核を担い始めた現代において、人間が価値を発揮すべき領域をそう表現する。つまり、「入口」とは問いの設計、要件定義、仮説立案といった思考の起点であり、「出口」とは意思決定、結果の評価、最終責任の担保といった社会的判断のことだ。

「プログラムを書くのはAIが上手くなりました。でも、『何を作るべきか』という問いを立てる力と、『それを採用するかどうか』を判断する責任は、今後も人間の役割です」と稲見氏は語る。裏を返せば、中間作業の多くがAIに任せられる時代に、人間にはより高次の判断と意味づけが求められるということだ。

その視点は、馬渕氏も共有している。「AI時代においては、企業の専門性と創造性をどう再定義するかが問われています。自社の強みはAIに置き換えられるのか、それともAIを活用してさらに伸ばせるのか。今こそ問い直すべきです」。特に、生成AIの登場によって「何を創造するか」という価値が急激に変容し始めている今、企業は自らの立ち位置を明確にしなければならない。

また、稲見氏は「泥水コンピューティング」という言葉で、現場に埋もれている非構造化知を評価する視点も提示する。「すべてをきれいにモデル化しようとするのではなく、『ドロドロした現場』にこそ、改善のヒントがあると考えてみる。現場に飛び込んで信頼を得た先にAIでは拾いきれないリアルな知恵が詰まっているんです。それで私も最近は生態学者と一緒に原生林でフィールドワークしています」。この考え方は、現場の行動変容をどう引き出すかという課題とも直結する。

馬渕氏も、現場起点の視点を重視する。「たとえば防災や教育の現場では、一律の正解はありません。むしろ、多様な状況に応じて動ける判断力や経験知が求められます。そこにこそ、AIとの補完関係を築く余地があります」(馬渕氏)。一方的にAIを導入するのではなく、人間の判断と連携する「ハイブリッドな仕事観」が必要なのだ。

このように、「創造性」も「経験知」も再定義が迫られている今、人間に求められるのは「考え抜く力」と「責任を引き受ける覚悟」だ。AIが思考の相棒になる未来において、そのバトンをどう受け取るか。企業にも、働く個人にも、その問いが投げかけられている。

「学び方」を学び、未来をつくる

「これからの時代、『何を学ぶか』より、『どう学ぶか』が圧倒的に重要になります」。そう語る稲見氏の言葉には、次世代への真摯な思いが込められている。AIの登場により、既存の知識やスキルは瞬く間に陳腐化する。それゆえ、変化の時代を生き抜くには、学び続ける力と、自分なりのスタイルを築く創造性こそが鍵になる。

「宮崎駿さんや丹下健三さんのように、『〇〇風』と言われる日本を代表する独自の様式をつくれる人になってほしい。AIを使って模倣するのではなく、AI に模倣される存在になる。それが人間の進化なんです」と稲見氏は続ける。その視座は、単なる技術教育を超えて、人間が成長する喜びをどれだけ大切にできるかという根源的な問いに接続している。

馬渕氏も、社会課題に向き合うビジネスパーソンはもちろん、新しい時代を生きる若者たちにも強い期待を寄せる。「AIには勝てないからこそ、創造的な仕事に挑むべきです。そのためには、多様な文化に触れ、異なる価値観を受け入れ、好奇心の赴くままに動いてほしい。『一つのキャリアに縛られない柔軟さ』がこれからの時代の武器になると確信しています」(馬渕氏)。

こうした視点は、ビジネスにおけるXRやメタバースの活用にも直結している。稲見氏は「メタバースは、プロトタイピングの革命だ」と語る。製品開発の初期段階で自らが女性や子ども、高齢者のアバターとなり、当事者の視点でサービスを検証できる。こうした「メタバース思考」が普及すれば、より多様なニーズに応える製品・サービスが生まれるだろう。

また、ゲームや音楽といった遊びの領域が、経済活動として成立していく可能性にも注目が集まる。「スポーツが産業になったように、メタバース上の活動も『働く』や『暮らす』に匹敵する価値を持つ時代がくる」と稲見氏は言う。

馬渕氏も、社会実装の最前線から確かな変化を感じ取っている。「自治体の文化財再現や製造業のシミュレーションは、すでに実用段階にあります。BtoCの分野でも、間もなく『体験価値』を一新するようなプロダクトが登場するはずです」。未来の芽は、すでにあちこちで息づいている。

両氏が口をそろえるのは、「未来は技術がつくるものではなく、人がつくるものだ」という点だ。「技術は人間の可能性を拡張する手段にすぎません。真に未来を変えるのは、問いを立て、行動する人間の意志なんです」(稲見氏)。メタバースやAIといった技術が進化する今こそ、私たち一人ひとりが「自分の問い」を持ち、試行錯誤を楽しむ力を磨くことが求められている。

取材場所である 東京大学先端科学技術研究センター 稲見・門内研究室の入口にて。

頭上には「自在化」のネオンが光る