- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

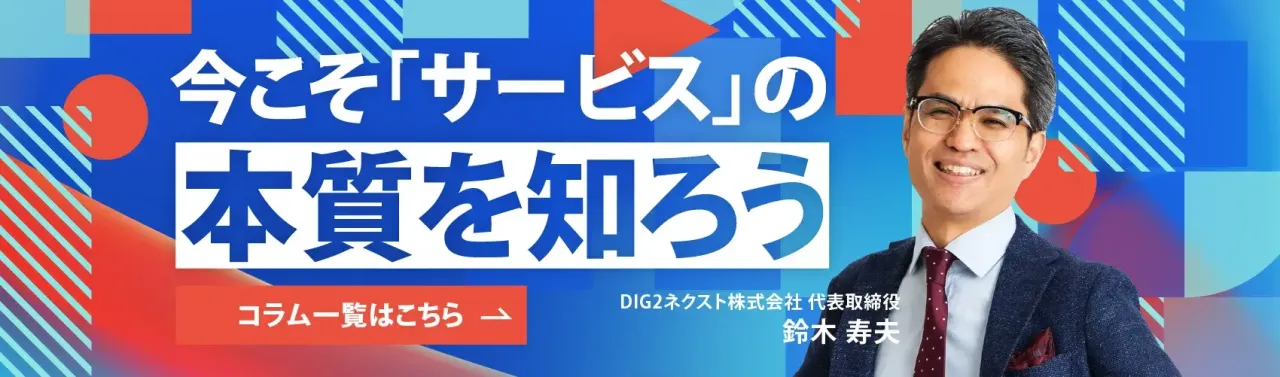

Web3やメタバースをビジネス活用するうえでも重要な「サービスを設計して管理すること」。サービスの本質やサービスマネジメントを学ぶ連載の3回目です。今回は「競争優位性を生み出す」という視点でサービスマネジメントを考えていきます。では、DIG2ネクスト鈴木 寿夫社長、今回もよろしくお願いいたします!

DIG2ネクスト株式会社 代表取締役 鈴木 寿夫

1993年に日本ディジタルイクイップメント(現日本HP)入社。2007年に日本人第1号として「ITIL V3」のエキスパート認定資格を取得。2008年12月に同社設立。デジタルサービスマネジメント(VeriSM)、マルチサービスプロバイダエコシステムの統合管理(SIAM)の講師と企業向けのサービスマネジメントやDXに関するコンサルティングに従事し、豊富な経験と知見を持つ。

まず、最初にマネジメントとは何かを考察していきます。

マネジメントとは、有限の決められたリソース(例えば時間、お金、人材などの資源)の制約の中で、求められる “結果を出す“ ために「計画」し、計画に従って「実行」し、計画通りにできているかどうかを「測定(見える化)」して、計画通りに結果がでていない、もしくは出そうにない場合には、「是正処置」を行うか、もしくは「計画を修正する」かの判断をします。

つまり、マネジメントとは結果を出すために「物事を正確に行う(Doing things right)」ことを意味しています。これは、計画(Plan) - 実行(Do) - 測定(Check) - 是正または修正(Act)といったPDCAサイクルとして認識される一連の活動になっていることがお分かりになるかと思います。

ここで注意しなければならないのは、「計画」を起点としているPDCAですが、常に計画が“正確”であるということは有り得ないということです。外部環境の変化のスピードが速い現在において、3ヶ月前、もしくは6ヶ月や1年前の計画がいつまでも”正確“であるという保証はありませんし、逆に環境が変化していることのほうが当たり前なので、「計画」ありきで計画に従って正確に実行していれば、必ず計画通りに結果がでるということはありえません。

常に環境などの状況を「評価」しながら、素早く「方向性」を軌道修正する必要があるということです。特にWeb3やメタバースに関する技術や社会などの外部環境は、目まぐるしく変化していくスピードの速い状況が想定されるため、アジャイル(俊敏)に意思決定をしていかなければなりません。

一方で、「なぜマネジメントが必要なのか?」の答えは言うまでもなく「逆にマネジメントされていない物事は、状況に対して適切なタイミングで是正や修正がなされない」ということですから、状況に適応しない望ましくない結果を生み出すことになります。したがって、マネジメントは不可欠であるということが理解できると思います。

マネジメントは誰のためにするのか

マネジメントには、様々なマネジメントがあります。例えば、管理の対象をプロジェクトとしたプロジェクトマネジメントという領域があります。これはプロジェクトにおける物事を正確に行い「結果を出す」ために行います。さらに、管理対象を細分化するとコスト管理、スケジュール管理、人的資源管理、リスク管理など様々な管理対象が挙げられます。

ここで重要なのは、これらの管理は“誰”のためにするのか?という点です。経営者のためでしょうか?プロジェクトに資金を出しているスポンサーのためでしょうか?もちろん、そういった利害関係者に「物事を正確に行い」進捗の遅れがなく、コスト超過がないことを報告するためにも必要ですが、最も重要なのは「あらゆる管理は、最終的な消費者やユーザーのためにマネジメントされる必要がある」ということです。

スケジュール遅延やコスト超過などは、最終的には消費者やユーザーに影響を及ぼすことを考えれば、組織内での内部管理のために行うというパラダイムだけでなく、消費者のために管理を行う必要があるというパラダイムを持つことが不可欠です。

しかしながら、多くの組織では「主に自組織内部のために物事が正確に行われているか」という観点でマネジメントを捉えていることがほとんどです。「消費者のために物事が正確に行われているか」という観点が希薄になっていることがほとんどだと感じられます。

「あらゆるマネジメントは、最終的には消費者のためにある」という志向は、第2回でお伝えしたサービス志向へのパラダイムシフトと同様だと捉えることができます。サービスというのは、消費者からみた観点であり、そのサービスは最終的な消費者のためにマネジメント(つまり状況に対して適切なタイミングで是正や修正が)される必要があると考えることができます。

「サービス品質」をマネジメントする

サービスマネジメントの主な管理対象の1つは「サービス品質」になります。これは「消費者のために、状況に応じて適切なタイミングでサービス品質の是正や修正がなされる」ようにすることを意味します。さらに、管理対象を細分化すると「サービスレベル管理」、「サービス可用性管理」、「サービスキャパシティ(容量)管理」、「サービスパフォーマンス(性能)管理」、「セキュリティ管理」など様々な管理対象が挙げられます。

このサービス品質においては、東京理科大学の名誉教授である狩野紀昭氏の「狩野(kano)モデル」を活用することが考えられます。このモデルには「魅力的品質」、「一元的品質」、「当たり前品質」、「無関心品質」、「逆品質」の5つの品質があると考えられています(狩野モデルの詳細はここでは説明しません)。

サービスに対する不満足というのは、消費者の持っている期待とのネガティブ(期待外れ)なギャップによって生じます。当たり前品質として消費者が当然のものとして期待しているレベルでさえも満たせていなければ、品質に不満足となり悪い消費者体験(CX)となります。

このような不満足の状況が是正されないまま(つまり、サービスマネジメントがなされていない)であれば、消費者はサービスの利用を止めて別のサービスプロバイダに乗り換えてしまうことも考えられます。

「サービス価値」をマネジメントする

もう1つのサービスマネジメントの主な管理対象は「サービス価値」になります。そして、サービス価値には、「有用性」という属性があると考えられています。有用性は「消費者がサービスを利用する目的に適合しているかどうか」であり、それには「消費者の何らかの制約が取り除かれること」、または「消費者のパフォーマンス(生産性)が向上すること」の2つのうちどちらかが満たされることであると考えられています。

例えば、モバイル通信サービスの価値(=有用性)は、消費者の時間や場所の制約を取り除くことができる(つまり、モバイル通信機器の電波が圏内であれば、時間や場所に囚われることなく通話や通信ができる)という有用性(=価値)を得ることができます。

しかしながら、有用性(=価値)は時間とともに変化します。例えば、ポケットベルのサービスは、モバイル通信サービスの普及によって、もはや有用ではなくなり価値がないため、サービスは既に廃止されています。もし、有用性(=価値)に対するサービスマネジメント(消費者のために物事を正確に行う)がされていなければ、消費者はいつまでたっても制約が取り除かれることがなく、生産性も低いままになってしまうことになり、消費者が得ることができるはずの便益が得られないままになってしまいかねません。

アジャイルなサービスマネジメントの有無が競争優位性を生む

サービス志向にパラダイムシフトすることで、消費者フォーカス(消費者中心)に物事を考えられるようになり、そしてサービスをマネジメントすることは「消費者のために物事を正確に行う」ことで「サービス品質」と「サービス価値」を常に状況に応じて適切なタイミングで是正や修正、つまり継続的に「サービスの改善」がなされることを意味します。

「サービス品質」に対する消費者の不満足や悪い消費者体験(CX)は、他のサービスプロバイダへの乗り換えといったビジネス損失にもつながります。また「サービス価値」に対する消費者の認識は、価値がない(=有用ではない)と認識されれば、同じく別のサービスに乗り換えてしまうようなビジネス損失につながります。

逆に「サービス品質」が消費者の期待を満たし、「サービス価値」が消費者に有用だと認識してもらえることで、他社との競争でも差別化された優位性を生むことができるようになります。そして、環境の変化のスピードに適応したアジャイルなサービスマネジメントが、サービスプロバイダ組織にとって今後より一層重要になることも示唆しています。

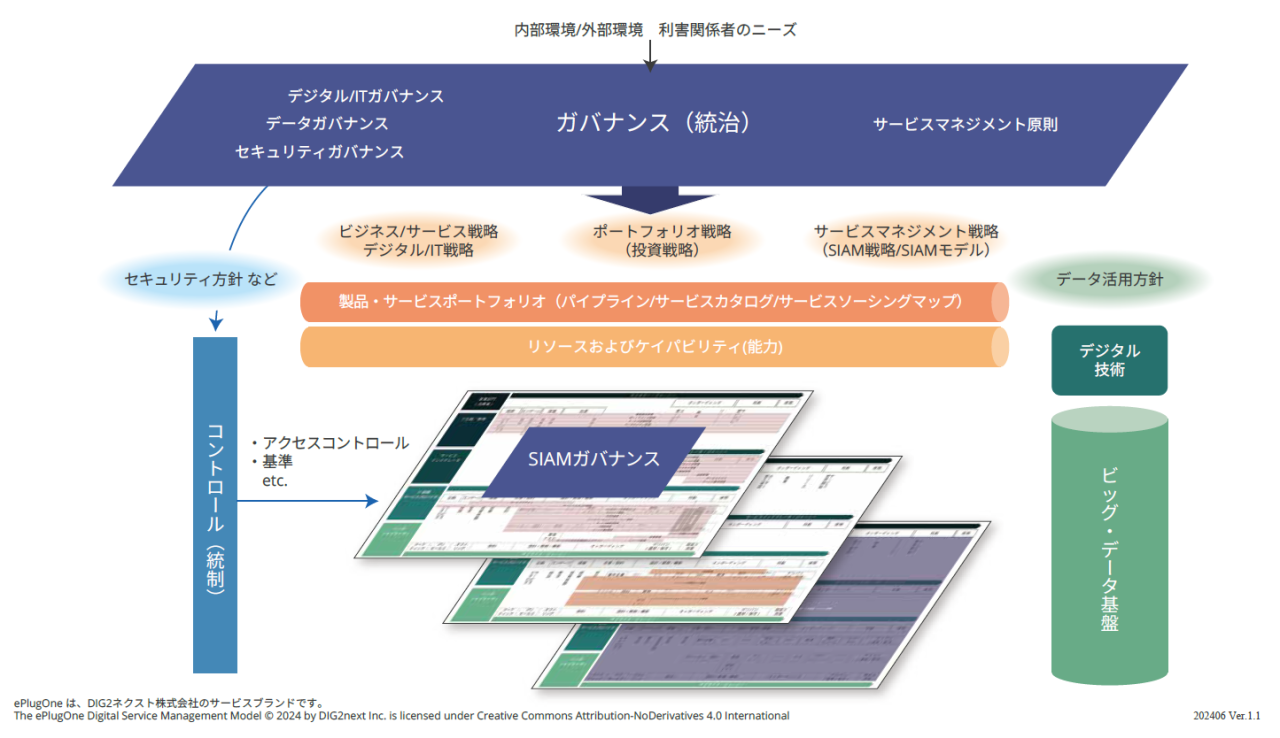

ePlugOneデジタルサービスマネジメントモデル

今回は、サービスマネジメントを中心に述べてきましたが、外部環境の変化を定期的に「評価」して、必要に応じて「方向性」を素早く軌道修正するためには、マネジメント領域だけでは実現できないことがあります。次回は ePlugOneデジタルサービスマネジメントモデルからみた「サービス価値共創の仕組み」について考察していきたいと思います。

The ePlugOne Digital Service Management Model © 2024 by DIG2next Inc. is licensed under Creative Commons Attribution-NoDerivatives4.0 International.

The ePlugOne Digital Service Management Model © 2024 by DIG2next Inc. is licensed under Creative Commons Attribution-NoDerivatives4.0 International.